O personagem Livro

Marco Antônio de Almeida

Texto apresentado no Congresso da Intercom, 2001.

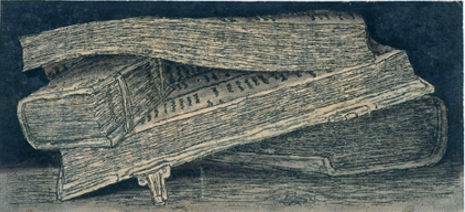

Ilustração para uma edição (privada)

da obra de Rabelais, 1921.

Bibliolatria: segundo o dicionário Aurélio, é o gosto apaixonado dos livros (particularmente a Bíblia). Considerando que não se trata de hábito reprovável pela moral e os bons costumes, nem tampouco perversão de ordem psicológica, mas, ao contrário, de atitude presente constantemente no decorrer da história ocidental, não nos parece ociosa a pergunta: por que este amor pelos livros? Se, como diz Jorge Luís Borges, o livro é uma extensão da memória e da imaginação, não é de se espantar que tenha sido objeto de consideração, admiração e desejo por parte não só de literatos, como também de simples leitores de todos os tempos e lugares, que nos legaram algumas páginas a respeito de sua relação com o livro. Dessa forma, pretendemos enfocar neste breve texto o livro não como suporte de leitura, mas como personagem literário.

O livro aparece como personagem literário de várias formas. Como objeto-fetiche, motivo da adoração dos leitores, particularmente dos homens de letras, que o vêem não apenas como produto final de seu trabalho ou do de outros colegas de ofício, mas como um companheiro que os acompanha nos caminhos da vida. É aqui que se encaixa com mais segurança a figura do bibliófilo, do colecionador de livros, do qual Walter Benjamim deixou um notável retrato em seu pequeno texto “Desempacotando minha biblioteca”. Ao falar dos livros, da maneira de adquiri-los, Benjamin fala do colecionador, daquele ser que oscila entre a ordem (projetada na arrumação perfeita, porém impossível, dos livros) e a desordem (o infindável afluxo de novos volumes exigindo seu lugar na biblioteca). Mas, sobretudo, ele fala de si mesmo, de uma capacidade de auto-projeção nos livros que caracterizará um aspecto importante da bibliolatria presente no colecionador: “Pois dentro dele se domiciliaram espíritos ou geniozinhos que fazem com que para o colecionador — e me refiro aqui ao colecionador autêntico, como deve ser — a posse seja a mais íntima relação que se pode ter com as coisas: não que elas estejam vivas dentro dele; é ele que vive dentro delas. E,

assim, erigi diante de vocês uma de suas moradas, que tem livros como tijolos, e agora, como convém, ele vai desaparecer dentro dela.”

|1|

Outro bom exemplo de como pode ser forte a relação de amor com os livros, da qual o colecionamento é a faceta mais evidente, nos é dado por Jorge Luís Borges, “Continuo imaginando não ser cego; continuo comprando livros; continuo enchendo minha casa de livros. Há poucos dias fui presenteado com uma edição de 1966 da Enciclopédia Brokhaus. Senti sua presença em minha casa — eu a senti como uma espécie de felicidade. Ali estavam os vinte e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com mapas e gravuras que não posso ver. E, no entanto, o livro estava ali. Eu sentia como que uma gravitação amistosa partindo do livro. Penso que o livro é uma das possibilidades de felicidade de que dispomos, nós, os homens”.

|2|

Borges demonstra que existem mais que elementos puramente intelectuais nessa amizade entre livro e leitor, que o ato de ler envolve também uma relação íntima, física, onde vários sentidos participam: o tato (o folhear, o passar a mão sobre a encadernação e as figuras), o olfato (sentir o cheiro do papel, da cola, da tinta), a audição (o gosto de ler em voz alta determinadas passagens), mais raramente o paladar (o hábito pouco recomendável de umedecer a ponta dos dedos com a língua, que tantos dissabores causou em O nome da rosa), e, sobretudo, de forma absoluta, a visão. O que no caso de Borges soa de forma tristemente irônica, captada por ele no seu “Poema dos dons”

|3|.

Como todo amor, a paixão pelos livros às vezes também corre o risco de ser turvada pelo ciúme: o desejo do objeto amado passa a justificar qualquer ação visando sua posse exclusiva. Mesmo que o objeto amado esteja em poder de outra pessoa: entramos assim no perigoso terreno da bibliocleptomania, o roubo de livros, tão bem exemplificado por Alberto Manguel no capítulo de mesmo nome de seu Uma história da leitura, através da história do Conde de Libri, que conheceu esta triste fama no século XIX. Para Manguel, a sensualidade que emerge da relação física que se estabelece entre livro e leitor tem uma natureza profundamente egoísta, embora profundamente humana: “Tudo isso, muitos leitores não estão dispostos a compartilhar — e se o livro que desejam ler está em posse de outra pessoa, as leis da propriedade tornam-se difíceis de obedecer, assim como as da fidelidade no amor. [...] Podemos relutar em justificar os roubos de Libri, mas o desejo subjacente, o anseio de ser, ao menos por um momento, o único capaz de chamar um livro de meu, é comum a mais homens e mulheres honestos do que talvez estejamos dispostos a reconhecer.”

|4|.

Creio que é mais o elemento de projeção, essa capacidade de experiência vicária proporcionada pelo livro, que explica o fascínio que ele provoca, capaz de explicar desde a famosa frase de Kafka a respeito de não se interessar por nada além da literatura, o apelo da narrativa (mais contemporaneamente, do romance) assinalado por Benjamin, ou mesmo a declaração de Jorge Luís Borges sobre sentir mais orgulho por alguns livros lidos do que pelos escritos por ele.

Outra forma sob a qual o livro é referido em alguns momentos (e que possui uma certa ligação com a atribuição de um caráter sagrado a ele) é como metáfora do universo, visão que por vezes chega a ser mística, e que procura na mágica das relações entre as letras impressas nesses livros arcanos a chave para os mistérios do universo. O exemplo da Cabala

|5|

é o que primeiro salta aos olhos, mas encontramos situações semelhantes nos devaneios de autores como H. P. Lovecraft, Borges e outros. O caso de Lovecraft chega a ser singular pela simetria inversa que estabelece com a tradição cabalística: ele imaginou uma obra, a qual se refere em vários de seus contos, o Necronomicon, o mais abominável dos livros, uma espécie de compêndio negro escrito pelo árabe louco Abdul Al-Hazred e que conteria em suas páginas a essência do Mal. A visão do livro como arcano parece ter sua realização mais perfeita na obra de Jorge Luís Borges

|6|.

A totalidade era um tema caro a Borges, que a explorou de variadas maneiras (sendo “O Aleph” provavelmente a mais famosa). A imagem do livro, como elemento condensador da totalidade ou como chave para decifrá-la, é constantemente recorrente em seus contos e ensaios.

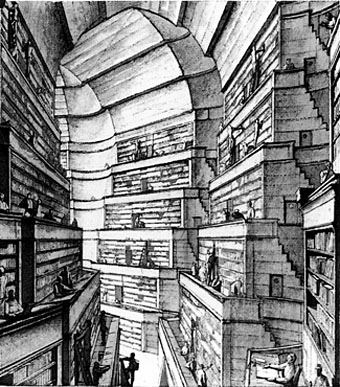

Em seu famoso conto “A biblioteca de Babel” ele nos apresenta uma biblioteca composta de salas hexagonais, tão vasta quanto o universo, povoada por livros dos quais não há dois idênticos (Alberto Manguel observa que esta biblioteca multiplica ao infinito a arquitetura da velha Biblioteca Nacional de Buenos Aires, da qual Borges era o diretor cego

|7|).

Esta biblioteca contém tudo que é possível expressar no mundo através de todas as combinações possíveis do alfabeto. É possível ver neste conto uma referência à Cabala, e pensar no “livro total” que estaria na Biblioteca: “Sabemos, igualmente, de outra superstição daquele tempo: a do Homem do Livro. Nalguma estante de algum hexágono (raciocinaram os homens) deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os demais: algum bibliotecário o consultou e é análogo a um deus. [...]

Não me parece inverossímil que nalguma divisão do universo haja um livro total; rogo aos deuses ignorados que um homem — um só, ainda que seja, há mil anos! — o tenha examinado e lido. Se a honra e a sabedoria e a felicidade não estão para mim, que sejam para os outros. Que o céu exista, embora meu lugar seja o inferno.”

|8|.

Ao livro perfeito corresponde o leitor perfeito; este leitor só pode ser um deus.

Em “O jardim dos caminhos que se bifurcam”, a ligação livro/totalidade surge através do jogo com o tempo — Borges imagina neste conto um livro infinito, escrito por um sábio chinês, que se constitui ao mesmo tempo num labirinto temporal: “A explicação é óbvia: O jardim dos caminhos

que se

bifurcam é uma imagem incompleta, mas não falsa, do universo tal como o concebia Ts'ui Pen. Diferentemente de Newton e de Schopenhauer, seu antepassado não acreditava num tempo uniforme, absoluto. Acreditava em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou secularmente se ignoram, abrange todas as possibilidades.”

|9|.

Nos dois contos citados, Borges cria outro artifício pelo qual um livro poderia

ser infinito, imaginando um volume cíclico, circular, cuja última página fosse idêntica à primeira

|10|.

Mas é de outro recurso que ele lança mão para criar novo livro infinito no conto “O livro de areia”: “Disse que seu livro se chamava Livro de Areia, porque nem o livro nem a areia têm princípio ou fim.(...) O número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira; nenhuma a última. Não

sei porque estão numeradas deste modo arbitrário. Talvez seja para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número.”

|11|.

Mas talvez a visão mais poética de Borges acerca de uma escritura que contenha a chave do universo e que é, paradoxalmente, o mais inimaginável dos livros, está em “A escrita do deus”. Deitado sobre o frio chão de pedra de seu cárcere, o qual divide com um jaguar, jaz um mago asteca perdido em reflexões: “Horas depois comecei a avistar a lembrança; era uma das tradições do deus. Este, prevendo que no fim dos tempos ocorreriam muitas desventuras e ruínas, escreveu no primeiro dia da Criação uma sentença mágica, capaz de conjurar estes males. Escreveu-a de maneira que chegasse às mais distantes gerações e que não a

tocasse o azar. Ninguém sabe em que ponto a escreveu nem com que caracteres, mas consta-nos que perdura, secreta, e que um eleito a lerá.”

|12|.

Após muitos anos, o velho mago decifra o enigma divino: a sentença fora escrita por seu deus nas manchas do jaguar — verdadeiro livro vivo que manteve inalterada a mensagem através dos séculos.

A influência de Borges, particularmente do conto “A biblioteca de Babel”, pode ser apreciada na construção de outra biblioteca famosa, aquela descrita por Umberto Eco em O nome da rosa

|13|.

Temos de novo a biblioteca como labirinto, como microcosmo que conserva o conhecimento acumulado pelos homens (função que de fato era cumprida pelos monastérios na Idade Média). Mas não se trata mais do livro como súmula do universo ou chave para sua compreensão; é, antes de mais nada, um livro proibido, a parte desaparecida da Poética de Aristóteles que trataria do riso, manuscrito que o sherlockiano monge medieval Guilherme de Baskerville busca incansavelmente. Temos aqui a passagem para uma outra forma de se visualizar o livro: como tesouro maravilhoso, objetivo de personagens empenhados na procura do romance ou manuscrito perdido, leitmotiv de romances, como o de Eco, que tematizam a busca do conhecimento (conhecimento que pode ser visto como fonte de poder, ou como diria Nietzsche, como fonte de potência, chave para uma mudança interior).

Este é um topos presente com freqüência na literatura policial (da qual o romance de Eco é um primo cult). É o caso das obras de John Dunning (Edições perigosas, Impressões e provas), nas quais o detetive Cliff Janeway — também livreiro e bibliófilo — está sempre às voltas com manuscritos ou edições raras que desaparecem. No Brasil, temos o personagem de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, de Rubem Fonseca, que aceita serviços escusos para poder obter o manuscrito desaparecido daquele que seria o romance perdido do escritor judeu-soviético Isaak Bábel. Ou o detetive Remo Bellini, de Toni Bellotto, empenhado em encontrar um manuscrito perdido de Dashiell Hammett em Bellini e o demônio.

Num terreno diferente da literatura policial, o da ficção científica, encontramos o livro como referência importante na distopia futurista de Ray Bradbury Fahrenheit 451 (mais conhecida através da adaptação feita para o cinema por François Truffaut). Numa sociedade do futuro, os livros são proibidos, sua leitura e posse constituindo um grave crime. Uma equipe de bombeiros às avessas se encarrega de queimá-los quando encontrados (o título do romance se refere à temperatura em que os livros ardem). Um dos bombeiros, entretanto, resolve ler um dos livros que até então queimava, adquirindo individualidade e tornando-se um criminoso perante o sistema. Desiste da vida na sociedade, encontrando, refugiadas num bosque, as pessoas-livro — homens e mulheres que decoram os livros, transformando-se eles próprias em livros vivos, para evitar que eles sejam esquecidos. O ex-bombeiro (ou ex-incendiário) une-se ao grupo, tornando-se também uma pessoa-livro (só por curiosidade, escolhe ser Histórias extraordinárias, de Poe). Com relação aos exemplos anteriores, verifica-se aqui uma inversão: de objeto desejado, o livro torna-se veículo subversivo a ser destruído — o que é uma maneira paradoxal de demonstrar o seu valor.

A busca do livro perdido fica mais explícita ainda como metáfora do desejo imperioso de leitura por parte do leitor em outro romance cult que toma emprestada à literatura policial parte de sua estrutura narrativa: Se um viajante numa noite de inverno, de Italo Calvino. Ao longo da trama em que se desdobra essa estrutura — a perseguição de um livro por parte de um personagem identificado apenas como o Leitor, que busca continuar sua leitura interrompida e que acaba por descobrir uma conspiração em curso para acabar com sentido de todos os livros, embaralhando leituras e autores, criando falsificações e simulacros de livros verdadeiros, etc. — se parodiam diversas formas de escrita do romance. São proto-romances, projetos de livros que mal se esboçam e já têm sua leitura interrompida por alguma situação decorrente da conspiração em jogo, obrigando o Leitor a uma busca incessante do livro desejado. Como observou Susan Sontag a respeito da obra, a relação que se estabelece entre leitor e livro é uma relação de desejo. O romanesco instaura aqui um espaço de prazer e liberdade do qual se nutre o Leitor, mas que lhe é sucessivamente negado (à maneira de um coitus interruptus) na medida em que sua leitura não consegue chegar ao fim. Este “duplo princípio do prazer” se confirma num dos capítulos finais do livro de Calvino, quando o Leitor participa de uma discussão sobre a leitura de livros numa biblioteca. Um dos participantes lhe faz a seguinte observação: “Acredita que toda leitura deva ter um princípio e um fim? Antigamente, a narrativa só tinha duas maneiras de terminar: uma vez passadas as suas provações, o herói e a heroína se casavam ou morriam. O sentido último a que remetem todas as narrativas comporta duas faces: o que há de continuidade na vida, o que há de inevitável na morte.”

|14|.

Espantado, o protagonista chega à conclusão que deve desposar a heroína do romance, que se encerra com a cena do Leitor e da Leitora partilhando, num grande leito conjugal, suas leituras paralelas.

Símbolo do conhecimento em geral, e da Literatura em particular, a imagem do livro é cara ao imaginário ocidental. Mais que manifestação do apreço pela erudição ou pelo prazer da leitura, a tematização constante do livro talvez possa ser lida como metáfora das preocupações de cada época com as relações entre a experiência humana e o conhecimento. Jorge Luís Borges assinala que os antigos não professavam o culto ao livro, por nele verem apenas o substituto da palavra oral — esta sim valorizada por sua fugacidade, por seu caráter vivo. O que é bem diferente da visão oriental, que introduziu uma novidade em relação ao livro: a noção de livro sagrado, como a Bíblia, os Vedas, o Corão. Para

Borges, esse conceito de livro sagrado pode ter passado, mas o livro ainda possui uma certa santidade (o que talvez explique seu culto), que

devemos lutar por manter

|15|.

Esta “santidade” atribuída ao livro por Borges guarda alguma semelhança com o conceito de aura e com as qualidades atribuídas ao narrador por Walter Benjamin em seu famoso ensaio. Embora por vezes alguns autores insistam em assinalar os elementos de nostalgia presentes na análise benjaminiana, vale registrar o diagnóstico cultural contido no texto — a perda da capacidade de intercambiar experiências: “Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo”

|16|.

Para Benjamin, o primeiro indício da evolução que vai culminar com o fim da narrativa é o surgimento do romance. Ele não procede da tradição oral nem a alimenta. Enquanto o narrador representa a experiência própria coletivizável, o romancista assinala a emergência do indivíduo isolado, incapaz de falar exemplarmente de sua experiência. Ora, na modernidade, o livro — particularmente o romance — torna-se para muitas pessoas o veículo para a troca de experiências, a única forma possível de estabelecer contato com o mundo (ou

dele fugir, do qual o bovarismo é o exemplo dramático). Um veículo que pouco a pouco vai perdendo esse papel e até a sua forma tradicional diante dos avanços da técnica

|17|.

Talvez nisto resida parte da “aura” do livro para Benjamin, da qual ele dá testemunho em alguns escritos, como por exemplo “Livros” (onde os livros da infância aparecem como elo com um mundo de paz e pureza perdidas) ou “A biblioteca do colégio” (livros como refúgio da chatice do mundo oficial, passaporte para universos lúdicos e mágicos), além dos já referidos “Guarda-livros juramentado” e “Desempacotando minha biblioteca”

|18|.

Gravura anônima, séc. XVIII (Paris, BNF).

Tal atitude para com os livros, e, por suposto, para com o conhecimento, ainda é moderna: prevê a manutenção do espaço do livro (ou lamenta a sua perda) na medida em que ele é assimilado à possibilidade do “verdadeiro” conhecimento, ao trabalho interior de transformação e libertação das consciências individuais tão caro à tradição iluminista. O imaginário do qual o livro é o portador se articula como espaço de prazer e liberdade; utopia muitas vezes solitária, independente das mediações ideológicas — fator que o torna um dos meios de subversão mais eficazes e, portanto, mais perseguidos, como bem ilustra a fábula de Fahrenheit 451. Uma desconfiança generalizada, segundo Manguel; não são apenas os regimes totalitários que temem os livros e sua leitura: “Em quase toda parte, a comunidade dos leitores têm uma reputação ambígua que advém de sua autoridade adquirida e de seu poder percebido. Algo na relação entre um leitor e um livro é reconhecido como sábio e frutífero, mas é também visto como desdenhosamente exclusivo e excludente, talvez porque a imagem de um indivíduo enroscado num canto, aparentemente esquecido dos grunhidos do mundo, sugerisse privacidade impenetrável, olhos egoístas e ação dissimulada singular.”

|19|.

Essa potência obscura que se encerra nas páginas do livro, esse poder de modificar seu portador — o leitor — e por conseguinte, o mundo à sua volta, talvez explique a metáfora do livro como arcano e como tesouro. Metáfora que se sustenta ainda por sua similaridade: nos textos místico-religiosos ou nos contos metafísicos de Borges, a decifração do livro corresponde à decifração do universo; nos textos policiais, a descoberta do livro encontra um paralelo na descoberta do enigma (ou na descoberta da chave para a decifração do mesmo).

A idealização do livro, sua auratização, é colocada em dúvida por uma postura que, na falta de termo melhor, poderemos chamar de pós-moderna, exemplificada por alguns personagens do romance de Italo Calvino, Se um viajante numa noite de Inverno. A importância da leitura, condição fundante da paixão pelos livros, é desmitificada pelo personagem Irnerio, que nada lê: “Estou tão acostumado a não ler, que não leio nem mesmo o que me cai por acaso sob os olhos. Isso não é fácil: a gente aprende a ler em pequeno e fica a vida inteira escravo desses troços escritos que nos caem sob os olhos. Eu tive de fazer um

certo esforço para aprender a não ler, mas agora já faço isso naturalmente. O segredo é não evitar encarar as palavras escritas, pelo contrário: é necessário olhá-las fixamente, até que desapareçam.”

|20|.

Filho da sociedade da superinformação, Irnerio é quase o paradigma baudrillardiano do homem-massa que, saturado de informações e imagens, nada pode distinguir do ruído de fundo geral. Sua atitude possibilita inclusive uma relação totalmente diferente com os livros, não mais objeto de culto, mas matéria plástica para outras combinações: “Não é para ler. É para fazer. Eu, com os livros, faço coisas. Enfim, obras: estátuas, quadros, pode chamar como quiser. Já lhes consagrei mesmo uma exposição. Colo os livros com resina e eles

assim ficam presos. Fechados, abertos; ou ainda lhes dou forma, eu os esculpo, abro neles brechas internas. É uma bela matéria para se trabalhar, os livros, pode-se fazer muita coisa com eles.”

|21|.

No novo sistema de objetos que se estabelece na sociedade contemporânea, os livros não ocupam mais lugar privilegiado.

Mentor da conspiração que busca falsificar todos os livros existentes, trocando a autoria e o conteúdo dos mesmos, incluindo erros e mistificações, o personagem Hermes Marana é o que melhor exemplifica uma certa postura pós-moderna em relação à leitura, à literatura e, consequentemente, ao livro. Para ele, “Que importa o nome do autor na capa? Transportemo-nos em pensamento para daqui a 3 mil anos. Deus sabe que livros de nossa época terão sobrevivido, de que autores ainda se lembrará o nome. Alguns livros terão ficado célebres mas serão considerados obras anônimas, como o é para nós a epopéia de Gilgamesh; haverá autores cujos nomes permanecerão célebres, mas dos quais não restará nenhuma obra, como o é o caso de Sócrates; ou ainda, todos os livros que terão sobrevivido serão atribuídos a um misterioso autor único, como Homero...”

|22|.

Todo o capítulo VI, uma paródia alucinada dos thrillers de espionagem, é dedicado às maquinações do personagem, envolvendo desde a busca de um manuscrito inédito, a existência de um super-computador programado para criar romances, o “Pai das Histórias” — um velho cego contador de histórias que seriam a matéria de todos os romances escritos —, até seitas secretas e movimentos guerrilheiros em luta entre si para preservar ou destruir os livros existentes, etc.

Marana é a representação irônica e hiperbólica da visão pós-moderna que considera a literatura como um vasto sistema polissêmico de obras referenciadas entre si, onde as noções de autoria e originalidade não têm mais importância, onde a necessidade de se concluir as narrativas é fútil, porque todas são inconclusas, todas fazendo parte da grande narrativa única que seria a Literatura. Perdida a aura do escritor, da escritura, está perdida também a aura do livro, objeto da conspiração articulada por Marana. Mas essa visão quase niilista não é a tônica do romance de Calvino. O amor à narrativa, a paixão pelo livro, terminam vencedores, no leito onde o Leitor e Leitora partilham suas leituras, agora menos ingênuas, mas nem por isso menos prazeirosas. A “pós-modernidade” de Calvino tem um sinal positivo: revelado o segredo da magia, nem por isso deve-se queimar o feiticeiro e seus apetrechos. Essa visão poderia ser relacionada com aquela desenvolvida por Umberto Eco em seu ensaio “O texto, o prazer, o consumo”, onde postula a existência de pelo menos dois tipos de leitor, um de primeiro nível, que seria a vítima designada das estratégias enunciativas do texto, e um leitor de segundo nível, crítico, que ri do modo pelo qual o texto procura capturá-lo. Este último leitor seria o protótipo do leitor pós-moderno, preocupado com o dialogismo intertextual presente em todos os níveis da produção cultural. Mas não se sobreporia necessariamente, ou estaria em oposição, ao leitor de primeiro nível: o prazer do enunciado (o “quê”), embora distinto do prazer da enunciação (o “como”), pode lhe ser complementar.

|23|.

Vale retornar ao exemplo ambíguo de Borges: moderno em seu culto ao livro, “pós-moderno” em sua produção literária (que estabelece um dialogismo intertextual inédito na literatura até então), ele é um exemplo feliz da convivência dos dois tipos de leitor propostos por Eco. Mais do que isso, Borges é o exemplo acabado da possibilidade de uma experiência de vida que se confunde com uma experiência de leitura. O que lhe permite deixar um juízo definitivo sobre livros e leitores: “Se lemos um livro antigo é como se lêssemos durante todo o tempo que transcorreu entre o dia em que foi escrito e nós. Por isso convém manter o culto ao livro. O livro pode conter muitos erros, podemos não concordar com as opiniões expendidas pelo autor, mas ainda assim, ele conserva algo sagrado, algo divino, não com um tipo de respeito supersticioso, mas com o desejo de encontrar felicidade, de encontrar sabedoria.”

|24|.

NOTAS

|1|

Benjamin, Walter: Obras escolhidas vol. II - Rua de mão única. São Paulo, Brasiliense, 1987, p.235.

|2|

Borges, Jorge Luís: "O Livro". In: Cinco visões pessoais. Brasília, Editora da UNB, 1985, p. 10.

|3|

"Ninguém rebaixe à lágrima ou censure / Esta declaração de maestria / De Deus, que com magnífica ironia / Me deu os livros e a um só tempo a noite." Mais adiante: "Em minha sombra, a meia luz vazia / Exploro com meu báculo indeciso, / Eu, que me afigurava o Paraíso / Sob a aparência de uma biblioteca.". Jorge Luís Borges, "Poema dos dons". In: O fazedor, São Paulo, Difel, 1984, p. 49/50.

|4|

Manguel, Alberto: Uma história da leitura. São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 277.

|5|

Palavra de origem hebraica, significa tradição, ensinamento recebido. É a principal tradição do misticismo judaico, e sua doutrina sustenta a possibilidade de uma "visão" direta dos atributos de Deus mediante o estudo de interpretações esotéricas, de ordem alegórica-numerológica, do texto bíblico do Antigo Testamento (a Torá) e de outros textos. Nessa linha, a principal obra cabalística é o livro do Zohar("Esplendor"), escrito no séc. XIII.

|6|

A referência à figura do universo como livro na obra de Borges é assinalada por Emir Rodrigues Monegal em Borges: uma poética da leitura.

São Paulo, Perspectiva, 1980. Embora dialogando com este texto, procuramos desenvolver a analogia em outra direção.

|7|

Manguel, Alberto: Uma história da leitura. São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 235.

|8|

Borges, Jorge Luís: "A Biblioteca de Babel". In: Ficções. Porto Alegre, Globo, 1976, p. 67/68.

|9|

Borges, Jorge Luís: "O jardim dos caminhos que se bifurcam". In: Ficções, op. cit., p. 81/82.

|10|

Borges, J. L.: "A Biblioteca de Babel", p. 62 e "O jardim dos caminhos que se bifurcam", p. 79.

|11|

Borges, J. L.: "O livro de areia". In: História universal da infâmia e outras histórias. São Paulo, Círculo do Livro, s.d., p. 318/319.

|12|

Borges, J. L.: "A escrita do deus". In: O Aleph. Porto Alegre, Globo, 1986 (6 ed.), p. 92.

|13|

Eco, Umberto: O nome da rosa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984.

|14|

Calvino, Italo: Se um viajante numa noite de inverno. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982, p. 314.

|15|

Borges, J. L.: "O livro", op. cit.

|16|

Vide Benjamin, W.: "O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov." In: Obras escolhidas vol. I - magia e técnica, arte e política, São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 198. Sobre o conceito de aura, vide no mesmo livro o ensaio "A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica."

|17|

Benjamin, Walter: "Guarda-livros juramentado" In: Obras escolhidas vol. II - Rua de mão única. São Paulo, Brasiliense, 1987.

|18|

Benjamin, W.: Obras escolhidas vol. II - Rua de mão única.

|19|

Essa desconfiança é ativamente produzida pelos governos em geral, através da construção ideológica de uma falsa dicotomia Livros / Realidade: "Com essa desculpa, e com efeito cada vez maior, a dicotomia artificial entre vida e leitura é ativamente estimulada pelos donos do poder. Os regimes populares exigem que esqueçamos, e portanto classificam os livros como luxos supérfluos; os regimes totalitários exigem que não pensemos, e portanto proíbem, ameaçam e censuram; ambos, de um modo geral, exigem que nos tornemos estúpidos e que aceitemos nossa degradação docilmente, e portanto estimulam o consumo de mingau. Nessas circunstâncias, os leitores não podem deixar de ser subversivos." Manguel, A., op. cit., p. 35.

|20|

Calvino, I., op. cit., p. 59.

|21|

Idem, p. 179.

|22|

Ibidem, p. 119.

|23|

Eco, Umberto: "O texto, o prazer, o consumo" In: Sobre os espelhos e outros ensaios. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1989.

|24|

Borges, J. L.: "O livro", op. cit., p. 11.

© Marco Antônio de Almeida, 2001.

Texto gentilmente cedido pelo autor

Imagens: Escritório do Livro

| VOLTA PARA BIBLIOGRAFIA | O livro na ficção |

- Paul Valéry · Livros

- Olavo Bilac · Chronica

- Eça de Queirós · Leitor amigo

- Thaís Sehn · O livro como objeto

- Felipe Matos · Uma ilha de leitura

- Anatole France · Livros para crianças

- Arthur Schopenhauer · Sobre livros e leitura

- Santo Agostinho · Pacto do autor com os leitores

- Dorothée de Bruchard · O guarani num livro bilíngue

- Aníbal Bragança et al · O perfil do cliente dos sebos

- Raquel Wandelli · O livro na era do computador

- André Gide · Queima em ti todos os livros

- George Steiner · O leitor incomum

- Gustave Flaubert · Bibliomania

- · frases & imagens ·