O guarani num livro bilíngue

Dorothée de Bruchard

Excerto do artigo “A diferença em presença: o livro bilíngue”, publicado originalmente em

| EDIÇÃO: AGENTES E OBJETOS | (organizado por Ana Gruszynski, Bruno Martins,

Márcio Gonçalves. Belo Horizonte: PPGCOM / UFMG, 2018.

[...] Se é fato que a edição bilíngue deste início de século reproduz, como não poderia deixar de ser, uma global conformidade à hegemonia da língua inglesa, também não deixa de registrar, por outro lado, o impulso de afirmar, resgatar ou preservar, mundo afora, línguas minoritárias ou dialetos regionais mal conhecidos, pouco difundidos, às vezes ameaçados de desaparecimento — como bem atesta o número crescente de publicações em inglês/galês, francês/bretão ou castelhano/quíchua, por exemplo.

No Brasil, onde a chamada literatura indígena tem conquistado maior visibilidade graças, em parte, a recente legislação

|1|

visando à inclusão das culturas minoritárias, ainda são poucas, contudo, as obras publicadas em forma bilíngue. No setor infantojuvenil, um dos raros exemplos é Massacre indígena guarani / Jurua reve nhande kuery joguero’a ague, em que Luiz Karai (2006) narra os desastrosos efeitos da chegada do homem branco numa aldeia indígena, segundo a versão recontada há mais de século pelo povo Guarani e que lhe foi transmitida, em guarani, por sua avó.

Essencialmente voltada para a divulgação da memória, valores e mundivisão dos povos indígenas, essa literatura é naturalmente marcada pela

reivindicação identitária e pela resistência face aos juruás, “que continuam forçando para que nos aculturemos cada vez mais, esquecendo a nossa identidade”, como denuncia Karai Tataendy (Adão Antunes), das aldeias catarinenses Morro dos Cavalos e Massiambu (apud Bond, 2008). Num gesto de afirmação e resistência, aliás, é que povos de tradição eminentemente oral se dispõem a registrar suas narrativas seculares por escrito, e em língua portuguesa: só assim logram legitimá-las perante a cultura branca dominante.

Mas trazer seus contos e lendas de tradição oral para o âmbito da literatura (do latim, arte de escrever) também é oportunidade, para os povos indígenas, de se reapropriarem de suas narrativas ancestrais, dando nome, autoria e pertencimento a histórias que, em cinco séculos de dominação, foram em boa parte absorvidas pela cultura branca — qual obras estrangeiras traduzidas —, a ponto de se tornarem “lendas brasileiras”.

Inversa e curiosamente, porém, assim que acedem, pela língua portuguesa escrita, ao status de literatura, passam a ser identificadas como “literatura indígena”, expressão impregnada de estrangeiridade (também dizemos “literatura hispânica”, “africana”, “nórdica”...). E rejeitada, por isso mesmo,

pelo escritor Olívio Jekupé:

|2|

Sim, eu me intitulo como escritor de literatura nativa [...] porque comecei a refletir que nossa escrita vem direto de nós, do pensamento do nosso povo, e não de ideias de fora. Por isso, se nós somos um povo nativo, então nossa literatura tem que ser nativa também. (Lessa; Ramos, 2013, p. 32)

Essa ambígua (para dizer o mínimo) condição dos povos indígenas na sociedade brasileira — em que nativo se faz sinônimo de estrangeiro, e integração se confunde com uma assimilação sinônima de exclusão — não deixa, por um lado, de se confirmar e perpetuar nas edições monolíngues.

Não que a ninguém ocorra negar o valor e importância dessas produções, incontornáveis para que a literatura nativa ocupe o espaço que lhe cabe nas letras brasileiras, e no mercado editorial. Mas certo é que, na medida em que limitam este espaço à língua portuguesa dominante, falham em incluir isso que historicamente sempre se fez por excluir: a identidade cultural dos povos originários.

Ao passo que, como observa Christiane Perregaux a respeito de edições bilíngues envolvendo línguas minoritárias,

postas lado a lado, as línguas de uns e de outros logram essa mesma dignidade de figurar num livro, de oferecer uma abertura cultural que a oralidade propõe e o livro legitima, numa sociedade do escrito. (Perregaux, 2009, p. 134).

Em Massacre indígena guarani, o relato de um autor indígena fiel à versão de seu povo alcança seu pleno significado quando a língua guarani — e através dela, todos os seus falantes — se faz visualmente presente.

Mas o livro bilíngue, se representa um movimento de abertura para e com o outro, também diz muito sobre o teor e intensidade desse movimento, o contexto em que se realiza, os limites em que esbarra, os rumos que sugere — todo livro sempre retrata, afinal, de uma ou outra forma, a

ordem social que o vê nascer.

Chama imediatamente a atenção, neste caso, as duas línguas não se encontrarem lado a lado. Os textos vêm um após o outro, ocupando um

mesmo livro em espaços demarcados, e diferenciados — português primeiro, em páginas brancas, seguido pelo guarani, em páginas verdes. Como pressupondo, mais que a leitura cotejada, duas leituras paralelas, por dois públicos leitores.

E nada, nem em letras miúdas na página de créditos, indica formalmente a presença de um mediador entre eles. Como se Luiz Karai,

|3|

assumindo a autoria dos dois textos, propusesse um improvável livro bilíngue contendo dois originais. E de fato, ao menos para quem desconhece a língua indígena, a impressão é de dois textos distintos em seu ritmo e estrutura [figura 2]. Dois textos que talvez não correspondam exatamente um ao outro, se já nos títulos observa-se que juruá só aparece no guarani. Dois textos desiguais, além disso, em peso e medida, pois tudo indica que a obra foi concebida prioritariamente para os leitores não indígenas.

Somente o texto em português é ilustrado pelas aquarelas de Rodrigo Abrahim, ganhando assim maior destaque e número de páginas (p. 7-17),

enquanto o texto em guarani se queda discreta, talvez timidamente, como um apêndice, no final do volume (p. 19-23).

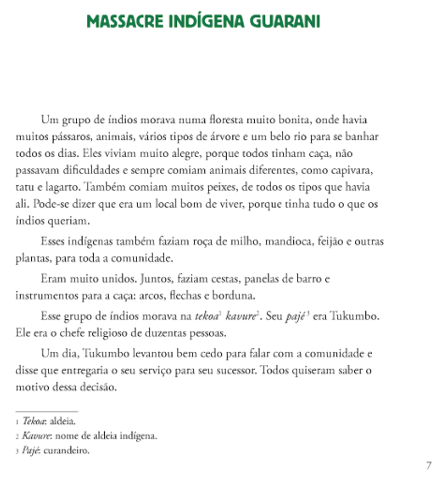

Figura 3 – Massacre indígena guarani, p. 7 (detalhe).

E somente no texto em português se encontra o único gesto tradutório do livro: saltam aos olhos, a cada página, termos e expressões guaranis, grifados e traduzidos em notas de rodapé. Um gesto insólito, senão impróprio, numa edição bilíngue que já traz o texto guarani por inteiro. E à primeira vista supérfluo, já que tekoa ou kavure poderiam vir simplesmente em português como “aldeia Kavure” sem obrigar o leitor a um desvio pelo pé de página [figura 3]. Um gesto perfeitamente afinado, porém, com o expresso propósito do autor, para quem o livro representa “uma boa oportunidade de entrar em contato com a cultura dos guaranis” (Karai, 2008). Compreende-se, na ênfase a alguns termos e expressões fortes da cultura guarani, a clara intenção, pedagógica, de que estes sejam notados e apreendidos, mesmo pelos pequenos (e adultos) leitores que não pretendem aprender a língua.

Essa espécie de “intrusão” do guarani no texto português imprime mais largos significados, porém, a uma obra que, já desde a ilustração da capa [figura 4], se propõe a

contar uma história real pelo ponto de vista dos índios, o que geralmente não acontece. É interessante notar que no enredo os “selvagens” são os “não índios” e os homens “civilizados” são os “habitantes da tribo”, versão diferente da que normalmente nos é passada. (Karai, 2008)

Dar a conhecer a cultura guarani passa necessariamente, em Massacre, por recolocar em perspectiva imagens cristalizadas por séculos de dominação. Passa por ressignificar conceitos impostos à realidade indígena pela língua portuguesa, como “selvagem” ou “civilizado” — e fazer isso através da própria língua escrita, prerrogativa do juruá e uma de suas armas de exclusão. Mas, se “apresentar para os não índios uma história ensinada por meio da oralidade aos pequenos indígenas” (Karai, 2006, quarta capa) requer adequar a tradição oral às normas da cultura escrita, inverter o prisma narrativo para contar a história “pelo ponto de vista dos índios” (Karai, 2008) também implica, inevitavelmente, em transtornar algumas regras comumente aceitas.

É apenas coerente com o propósito da obra, portanto, o guarani “invadir” o texto português e, lançando mão de códigos estabelecidos da língua impressa, invertê-los para uso próprio. Faz todo sentido o itálico, por exemplo, que por convenção assinala palavras ou expressões estrangeiras, ser usado pelo nativo para deliberadamente estrangeirizar a si mesmo, e assim, quem sabe, por efeito de estranheza, ser visto e reconhecido enquanto outro.

Causa mesmo estranheza deparar no rodapé com um vocábulo tão familiar como pajé, de há muito incorporado à língua portuguesa, desnecessariamente traduzido numa nota que, redundante, não diz nada que já não se saiba, que já não digam os dicionários [figura 3]. Mas, redundante por exigência das circunstâncias, não é desnecessária a “ocupação” do pé de página. Nesse lugar onde, reza o costume, podem os tradutores expor ou explicar seus impasses, único espaço onde se faz visível o seu fazer, é que o pajé, rejeitando a assimilação juruá, reivindica o direito de ser seu próprio tradutor. Nesse lugar reservado aos intraduzíveis é que o chefe religioso, aliás personagem central da trama, vem clamar a quem quiser ler que, mesmo incorporado à língua portuguesa, permanece inalterável em sua cultura de origem. Inalterado em sua condição de texto original — tal como, no livro, o texto em guarani.

Em meio ao emaranhado de contrassentidos que define a relação brasileira entre indígena e homem branco, por essa via torta é que logra o pajé, num livro bilíngue peculiar, transgressor em mais de um aspecto, reafirmar a precedência do seu povo originário. E sugerir, talvez, pelo vaivém a que obriga o leitor entre texto e pé de página, que reconhecê-lo enquanto outro, mesmo que exija algum esforço, é premissa sine qua non para o surgimento de um possível e efetivo diálogo entre um texto e outro, uma cultura e outra. [...]

NOTAS

|1|

Notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996) que institui a oferta de uma educação bilíngue e intercultural como dever do Estado, e a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que torna obrigatório o ensino das culturas afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio.

|2|

Autor, entre outros infantojuvenis, de dois títulos em formato bilíngue português/guarani: Ajuda do Saci (2006) e A mulher que virou Urutau (2011), ambos pela DCL.

|3|

Observe-se que Luiz Karai é tradutor profissional de guarani-português-guarani.

REFERÊNCIAS

BOND, Rosana. | Guaranis começam a escrever a própria história |. A Nova Democracia, ano VII, nº 44, jul. 2008.

KARAI, Luiz. Massacre Indígena Guarani / Jurua reve nhande kuery joguero’a ague. Ilustrações de Rodrigo Abrahim. Ed. bilíngue. São Paulo: DCL, 2006.

_____. | Divulgando meu livro! | Histórias da aldeia. [Blog]. 2008.

LESSA, Verônica; RAMOS, Anna Claudia. “Olívio Jekupé” (entrevista). Manual Flipinha. Paraty: Ministério da Cultura / Associação Casa Azul, 2013.

PERREGAUX, C. Livres bilingues et altérité: nouvelles ouvertures pour l’entrée dans l’écrit. Figurationen, n° 1, v. 2. Zurique: Universität Zürich, 2009, p. 127-139 (tradução minha).

| TEXTO INTEGRAL |

© | Dorothée de Bruchard | 2018.

Direitos reservados.

- Paul Valéry · Livros

- Olavo Bilac · Chronica

- Eça de Queirós · Leitor amigo

- Thaís Sehn · O livro como objeto

- Felipe Matos · Uma ilha de leitura

- Anatole France · Livros para crianças

- Arthur Schopenhauer · Sobre livros e leitura

- Santo Agostinho · Pacto do autor com os leitores

- Aníbal Bragança et al · O perfil do cliente dos sebos

- Marco Antônio de Almeida · O personagem Livro

- Raquel Wandelli · O livro na era do computador

- André Gide · Queima em ti todos os livros

- George Steiner · O leitor incomum

- Gustave Flaubert · Bibliomania

- · frases & imagens ·